Guido Caserza (1960, Genova) collabora alla pagina culturale de “Il Mattino”. Alcuni dei suoi libri in prosa sono In un cielo d’amore (Zona 2003), Vera vita di Gesù (Oèdipus 2005), Apocalissi tascabile (Oèdipus 2012), Eravamo i Thunberg (Zona 2022), Tebe 2099 (Zona, 2022). In versi ha pubblicato, tra le altre, Allegoriche (Oèdipus 2001), Malebolge (Oèdipus 2006), Priscilla (Oèdipus 2008), Flatus vocis (Puntoacapo editrice 2014), Fukushima dai-ichi nuclear fish (Fiorina 2021), Masoniti (L’arcolaio 2021), Canto dei morti sul lavoro (Zona, 2023), No’am – Poesie d’amore (Zona, 2023).

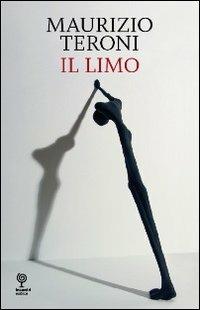

Teroni

Tu hai pubblicato dodici raccolte di poesia. Riusciresti a tracciare un metodo sul come le hai scritte, sul come le hai pensate e scritte?

Caserza

Un unico metodo per tutte le poesie che ho scritto no, perché varia di raccolta in raccolta. Questa è una mia caratteristica, che deriva sia da un aspetto per così dire umorale legato a una certa inquietudine intellettuale, sia da un calcolo ragionato, ovvero dalla volontà di sperimentare nuove forme, siano quelle della tradizione o quelle più o meno innovative.

Faccio un esempio: per Malebolge, una parodia dell’Inferno dantesco attualizzato, e per l’ultima raccolta, No’am. Poesie d’amore, è evidente che le scelte formali, stilistiche e metriche sono non solo diverse, ma persino incompatibili.

In Flatus Vocis, che è un libro di haiku sui generis, ho adottato ancora un altro tipo di soluzioni espressive; e poi ancora, in Masoniti, cambia radicalmente la poetica così come cambiano i temi lì trattati, per non parlare del Canto dei morti sul lavoro, che è un poema civile.

Quindi, ogni raccolta di poesie che hai scritto seguiva, nei vari casi, un sistema che le caratterizzava?

Se per sistema intendiamo il modo di organizzare il materiale poetico, sì assolutamente.

Ad esempio in Malebolge ho adottato per i ritratti di uomini politici, o di chiesa, o di imprenditori, la classica terzina dantesca (nella modalità breve di un componimento di dieci versi) alternata a lasse libere, e la composizione era stata molto meditata; mentre per Opus papai II ho adottato un differentissimo sistema: una struttura esternamente equilibrata, scandita in cinque parti, ma con versi liberi, anzi liberissimi, tanto da rasentare il modello della scrittura automatica.

Però tu mi parli di sistema formale. Io mi riferivo proprio all’idea, cioè: quando vuoi scrivere una raccolta di poesie, c’è un progetto, un’idea di fondo?

Non sempre, perlomeno non sempre in modo organico. Le Malebolge sono scaturite da una precisa idea di fondo e da un progetto calcolato razionalmente, sebbene il materiale poetico che poi vi ho riversato fosse molto caldo, tutto intriso di un forte, se non violento risentimento politico.

Diverso il caso di No’am: sono poesie in massima parte scritte negli ultimi due o tre anni, alcune più vecchie, recuperate da una raccolta precedente e per l’occasione variate, e sono poesie molto legate al momento, non dico a un particolare stato d’animo, ma a una particolare propensione, fosse solo la semplice propensione a scrivere una poesia d’amore in quel dato giorno. Soltanto a posteriori ho organizzato il libro in sette sezioni, ciascuna caratterizzata da un modo peculiare di dire qualcosa intorno all’amore.

Il modo di lavorare è stato del tutto diverso.

Vorrei ancora aggiungere che può capitare che mi metta a scrivere una poesia sulla suggestione di un verso di un altro poeta che mi ha particolarmente colpito e stimolato, magari facendogli assumere tutt’altro senso pur rispettandone la lettera: diciamo che è una forma blanda di citazionismo in questo caso.

Questo modo di approcciarti è cambiato nel tempo o è una tua caratteristica?

È cambiato nel tempo e cambierà sempre, perché, come dicevo prima, è dovuto anche molto al mio umore. Cioè le mie poesie, in un certo senso, sono molto autobiografiche, molto autofisiologiche per così dire.

Mi sembra che l’umore influisca molto nel tuo modo di affrontare la cosa.

Sì, ma non dobbiamo intenderlo nel senso banale del termine, cioè l’umore di una persona, ovvero nel senso di come uno sta, se più o meno depresso o più o meno felice. Per umore intendo la curiosità intellettuale del momento, l’umore intellettuale insomma.

La corrispondenza tra momento biografico in senso stretto, ovvero tra stato d’animo e poesia, è molto relativa nel mio caso; tanto che la raccolta Masoniti, la più profondamente cupa e oscura tra le mie, nutrita di umori leopardiani, del Leopardi più pessimista e deprimente, l’ho scritta in un momento di grande felicità. Ma in quel periodo mi interessava approfondire l’idea della casa non tanto come posto ideale in cui vivere, bensì come sradicamento in un certo senso persino ontologico: la casa come il luogo peggiore in cui vivere, che è anche una metafora dello spaesamento dell’uomo contemporaneo.

Proprio invece le Malebolge, che sembrerebbero quelle meno corrispondenti a uno stato d’animo, sono quelle che più lo rispecchiano: le prime stesure erano nate all’epoca del primo governo Berlusconi e a ridosso dell’empietà craxiana. La mia passione viscerale di risentimento e persino di odio era in quei giorni incontenibile e l’ho tutta riversata in questi componimenti.

Ho capito. C’è una cosa che mi ha incuriosito. Intendi: “si può scrivere d’amore senza essere innamorati”. Giusto?

Sì, e ne ho scritte molte, direi le più tante, anzi le più tante senza ombra di dubbio, senza essere innamorato. D’altronde non è certo obbligatorio essere innamorati per scrivere poesie d’amore: uno adotta un genere, nella fattispecie la lirica, per parlare di amore perché gli va di provarsi con quel certo tipo di poesia che lo colloca in una situazione di dialogo immaginario. Nella raccolta No’am accade comunque una cosa un po’ paradossale: le prime sei sezioni, pur nella loro disomogeneità (si va da versi molto letterari a poesie che sono rifacimenti di canzoni popolari), sono comunque grosso modo accomunate dalla classica tendenza alla lode della donna, o del corpo femminile, o, più generalmente, al tipico canto d’amore seppure non sempre, anzi raramente, indirizzato a un reale soggetto amoroso. La settima e ultima sezione, che dà titolo al libro, è invece l’unica che ha una corrispondenza biografica: parte dalla volontà di cantare la donna realmente amata e però rinuncia al canto d’amore a pieni polmoni. Sono poesie un po’ strane, fatte di accostamenti semantici e immaginifici spesso gratuiti, di associazioni inconsuete e di una sintassi a volte arbitraria. Ci sono persino riferimenti alla fisica quantistica: certo, l’entanglement è un ovvio riferimento a due soggetti che si amano e pertanto si immaginano per sempre uniti, ma tutta la calda materia amorosa è stata passata al vaglio di un artificio mentale. Ho voluto in questa sezione cantare la donna amata in modi più contraddistinti e marcati, differenti dagli altri, magari più originali, almeno lo spero.

Sì, penso di aver capito. Quando, mettiamo, scrivi una poesia d’amore o di altro tipo, pensi a qualcuno a cui indirizzarla come ideale lettore? Qual è il tuo lettore ideale o ascoltatore, insomma?

Guarda, ho difficoltà a rispondere a questa domanda, perché in generale, quando scrivo poesie, non immagino mai un lettore ideale, anche se è ovvio che un lettore implicito c’è sempre, ma questa è un’altra questione. Resta poi da dire che le poesie d’amore, rivolte come sono a un tu per quanto ipotetico, implicano una figura immaginaria: credo che le poesie d’amore, anche quelle senza destinatario, siano le poesie più dialogiche in assoluto, anche se si tratta a volte di un dialogo fra sordi.

Sì, ma ascolta: che effetto ha una poesia d’amore, basato su un amore vero, su quel sentimento? Hai capito?

No, non ho capito nulla.

Che effetto ha una poesia d’amore, basata su un amore vero, su quel sentimento? Lo chiarisce? Lo modifica? O ti aiuta, che so, a capirlo meglio?

Non ti saprei rispondere all’istante perché non ci ho mai pensato in questi termini, e fra l’altro ti faccio presente che stai insistendo su un singolo aspetto della mia produzione poetica, ma si vede che l’argomento amore ti piace in modo particolare. In ogni modo, per provare a risponderti: no, non credo che una poesia d’amore mi aiuti a chiarire o modificare il sentimento che provo.

Diciamo anzi che la poesia può – ma sto improvvisando – compiere un’azione di travestimento (di eccesso, di sublimazione e quant’altro) sull’amore che esprime; insomma un conto è il sentimento reale, un altro il sentimento in versi: diventa un’altra cosa, non per menzogna, ma per il semplice fatto che l’arte è appunto artificio. Per dirla in termini un poco grossolani, pensare che sentimento in versi e sentimento provato sono la stessa cosa sarebbe come dire che in pittura la donna ritratta e la donna amata sono la stessa persona, e comunque c’è sempre un principio formale di trasfigurazione.

Quindi un po’ è vero che la poesia d’amore può avere la funzione, diciamo, di conquista, di corteggiamento?

Ah, però questo è un altro tipo di domanda, che però non mi è molto chiara: cosa significa quel “quindi”? A cosa ti riallacci? Al fatto che l’arte è artificio? E quindi l’artificio può essere utile per il corteggiamento?

Sì, sì. Intendo questo.

Ma, guarda, è una domanda insidiosa, ma vorrei dire anche fastidiosa. Cosa vuoi che ti risponda… Personalmente non ho mai scritto una poesia d’amore pensando fosse di qualche utilità ai fini della conquista. Ma poi… cosa mi fai dire, conquista di che? Stiamo espugnando una fortezza?

Quindi, secondo te, qual è la funzione della poesia; se ne ha una?

Ne parliamo in generale? Della sua funzione nella società? Non saprei, perlomeno non lo saprei dire in modo perentorio: pensandoci su, risponderei che la sua funzione è minima, almeno se pensiamo nei termini di una sua utilità sociale. Ma a me piace pensare alla funzione della poesia nei termini di salvaguardia del linguaggio: direi allora che è utile per mantenerne la “biodiversità”, anche se si tratta di salvaguardare una lingua “minoritaria”, direi quasi la lingua dei morti, o una lingua morta tout court. La sua funzione allora è propriamente la finzione, direi nel senso leopardiano: fingere un altro linguaggio possibile e dunque fingere un altro mondo possibile, fosse anche quello strettamente personale. Poi, nell’attuale epoca dell’eccesso transmediale (ogni opera diventa un’altra opera, dallo scritto all’immagine al format televisivo al cinema) mi piace pensare che la funzione della poesia sia quella di colpire l’immaginario più che l’immaginazione; ma, se vuoi, anche di commuovere, nel senso forte di richiamo alla coscienza e al proprio personale sentire, e sentimento anche.

Sì, ma tu hai scritto un poema civile come il Canto dei morti sul lavoro! Non ti sembra una contraddizione rispetto a quello che hai appena detto?

Bene, l’uomo è fatto di contraddizioni, la vita lo è ancora di più. D’altronde penso che il mio Canto – francamente scaturito da una profonda rabbia e desolazione (l’impulso a scriverlo è nato a ridosso dell’ultima notizia di un morto sul lavoro che avevo quel giorno sentito al telegiornale) – servirà ben poco a smuovere le coscienze. Perché l’ho scritto allora? Perché la poesia nasce anche da questi momenti di forte passione, perché uno ha bisogno di gridare il proprio sdegno, sebbene consapevole che nulla cambierà. È una poesia nata dai morti e dedicata ai morti.

Sai, noi viviamo in un mondo in cui tutto deve avere una funzione, tutto deve servire a qualcosa. In effetti forse la poesia non rientra nella logica del nostro mondo per cui tutto “deve servire”.

Io invece credo che la poesia rientra in questa logica: non tanto perché utile al mercato, e tu a questo alludi, ma perché è proprio del nostro mondo, e modo di essere, cercare una funzione o un’utilità a quanto fa parte della nostra vita. Non a caso ci si interroga sulla funzione della poesia a tutti i livelli, da quello filosofico e linguistico a quello concreto, per il quale la domanda capitale è: che cosa ci ricavi scrivendo poesie? A questa domanda si può rispondere in modo semplice: ci ricavo un diletto personale fatto di molteplici sfumature (dalla passione artigianale al dialogo ossessivo con sé stessi, tanto per dire); per il resto la sua funzione rasenta una meravigliosa inutilità, per cui può essere relegata in quella categoria di utensili, astratti o concreti che siano, di impiego marginale.

Mi sembra che la parola forse più ricorrente in quello che hai detto in questo nostro dialogo, in qualche modo (magari tradotta in altre parole) sia “emotività”. Mi sembra che per te scrivere una poesia sia fortemente legato all’emozione, o comunque a una condizione umorale. È così?

No, no, ho già precisato che per umore intendo quello di tipo intellettuale; una disponibilità a sperimentare generi e modi diversi, il che naturalmente non esclude che l’idea iniziale di un libro mi possa scaturire da una emozione anche violenta, come accaduto per il Canto dei morti sul lavoro. Detto questo, vorrei aggiungere che non dobbiamo pensare all’intelletto come qualcosa di freddo e distaccato: la mente risiede nel corpo, e non farei neanche più distinzione tra il mondo delle emozioni e quello della mente. Siamo un corpo, insomma, e la mente ne è una parte. In ogni modo, se vogliamo individuare come caratteristica fondamentale della mia produzione poetica questa varietà evidente di modi espressivi, vorrei ora aggiungere che c’è anche, come strategia uniformante del tutto, una fiducia persistente nella lirica, proprio intesa come espressione dell’io e del sentire individuale, non alla maniera neoromantica come trasudamento incontrollato delle emozioni, ma come marca di opposizione a quella che sempre più appare, nel mondo della comunicazione globale, come una reificazione del linguaggio: di fronte a questo linguaggio carcerario il problema per il poeta potrebbe addirittura essere quello di sopravvivere al linguaggio. Per questo credo molto nella specificità del genere lirico: per minimamente parodiare la formula della “prosa in prosa”, credo nella funzione di una “poesia in poesia”. Anni fa avevo elaborato la nozione ossimorica di “lirica allegorica”, basata, per dirla con una breve e non esauriente formula, su una poesia soggettiva passata al vaglio di una interpretazione critica, su una tecnica espressiva capace di liberare il potenziale narrativo del simbolo, e sull’espressione del sentire individuale accompagnata dalla consapevolezza di parlare in pubblico, che è, se vuoi, il senso profondo del lettore ideale.

Il gioco della torre

Stai guidando nella strada della storia della letteratura e di colpo attraversano Pasolini e Fortini. Devi scegliere chi salvare. Chi salvi e perché?

Fortini perché è un grande esempio di coerenza e onestà intellettuale. D’altronde Pasolini è già stato investito.

Claudio Toso andava al lavoro

Claudio Toso andava al lavoro

andava al lavoro Franco Viberti

ci andava Gemma Corradi

e ci andava sua figlia Carla

pure Marco Guerriero andava al lavoro

e ci andava suo figlio Piero

e tutti andavano sulla soglia della morte,

anche Carlo Volterra andava al lavoro

e forse quello era l’ultimo giorno,

andava al lavoro Cristiana Ferrari

e ci andava Fabrizio Pietri

e tutti conducevano la loro vita al termine

tutti erano destinati alla morte,

dove andavano costoro?

Andavano al lavoro

andavano a morire,

dove andava Francesco Colasante? Andava

al lavoro, aveva venticinque anni

andava a morire, saliva sul traliccio,

il traliccio si incendiò,

abbracciato alle fiamme scivolò

dal traliccio, era il 18 agosto 2020

quel giorno andava a morire,

e dove andava Michele Cacco? Andava

al lavoro, aveva quarantanove anni,

nato da sangue operaio andò come ogni giorno

in quella fonderia di Marcon,

morì schiacciato sotto

il peso di una porta forno, era il 4 novembre 2020

quel giorno andava a morire,

e dove andava Ugo Gilardi il

25 novembre 2020?

Quel giorno Ugo Gilardi andava al lavoro,

aveva trent’anni,

è morto sotto il carico di un furgone,

la morte gli aveva stipulato un bel contratto.

Guido Caserza, da Canto dei morti sul lavoro (ed. Zona, 2022)