Marco Bini (Vignola,1984). Suoi testi sono apparsi sulle antologie La generazione entrante (Giuliano Ladolfi editore, 2011), Post ‘900 (Giuliano Ladolfi editore, 2015) e Distanze obliterate (puntoacapo, 2021), oltre che su diverse testate online e cartacee come «Nuovi

Argomenti», «Poetarum Silva» e «Poesia del nostro tempo».

Ha vinto diversi premi per la poesia, tra cui il Premio De Palchi-Raiziss, il Premio Renato Giorgi, il Premio Gianfranco Rossi, il Premio Giuseppe Giusti e il Premio Beppe Manfredi, arrivando finalista al Premio Penne, al Premio Mauro Maconi e al Premio Camaiore Opera Prima. Ha pubblicato i libri di poesia Conoscenza del vento (Giuliano Ladolfi editore, 2011), Il cane di Tokyo (Giulio Perrone editore, 2015) e New Jersey (Interno Poesia, 2020).

Collabora con l’organizzazione di Poesia Festival in provincia di Modena e organizza rassegne

letterarie e culturali in collaborazione con vari enti del territorio.

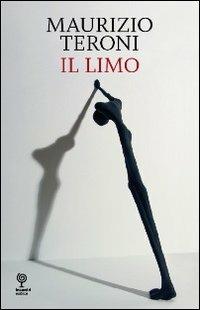

Teroni

In una presentazione del tuo libro New Jersey dici che la spinta a scrivere è stata la sensazione di un errore di progettazione nella natura umana. Cito più precisamente “come se ci fosse una terra promessa che non ci è consentito di raggiungere”. Ti chiedo: la poesia, per te, è questo tentativo di ponte con questa ipotetica terra promessa?

Bini

New Jersey ha molto a che fare con l’idea dell’errore di progettazione della natura umana, anzi è un libro di fatto imperniato su questa intuizione. Intendevo, con questa espressione, il senso di distanza che ci separa da ciò che desideriamo, da ciò che vorremmo essere o avere, dal tempo e dai luoghi che vorremmo vivere, da un nostro doppio felice e risolto che forse non esiste, ma che ci tartassa come un fantasma, e ho utilizzato come metafora riassuntiva la provincia, intesa come luogo irrimediabilmente distante e a sé stante e condizione dell’anima in continua tensione verso l’altrove. Si tratta di un tema che mi ossessiona da sempre e, dopo averci girato lungamente intorno, l’ho messo al centro di un volume di poesie. Non credo, però, di potermi servire della poesia per compiere un attraversamento e giungere finalmente in quell’altrove, in quella terra promessa – che poi nessuno ci ha promesso: è la nostra natura che ce la fa ritenere tale. Non posso crederlo perché non ritengo la poesia una fornitrice di risposte; piuttosto è una formidabile formulatrice di domande. E neppure credo a una sua funzione curativa, consolatoria: non mi sono mai fidato molto delle definizioni, per così dire, terapeutiche della poesia.

Credo che la poesia sia più il racconto di quella distanza, la sua esplorazione mai del tutto completa perché, come in una grotta, si aprono sempre nuovi vani e pozzi che non si sa dove finiscano, ma la cui profondità è seducente.

Mi viene in mente adesso una cosa che dice Bagnoli, in un dialogo che abbiamo avuto qui, dice che ha smesso di scrivere perché adesso sta bene. Lui racconta che ha fatto un percorso di analisi che l’ha portato a pacificarsi. Dice apertamente che scrivere è qualcosa che nasce da un disagio proprio psicologico, esistenziale. Sei d’accordo?

Abbastanza. Per quanto la poesia possa esprimere l’intera gamma del sentire, e quindi anche la gioia e l’esultanza, credo che la spinta iniziale sia sempre un’inquietudine. Forse non deve per forza essere un disagio psicologico, basta anche il semplice disagio della sensibilità, dell’accorgersi di essere al mondo. Però sono d’accordo sul fatto che chi non ha inquietudini non si può dare né alla poesia né ad altre forme artistiche. L’impulso nasce da un disagio o da una difficoltà a vivere o semplicemente da un disallineamento rispetto alla vita come sembra dover essere. Se uno sente quel disallineamento, avverte quel fuori registro, allora è un individuo “a rischio” e un giorno, lui/lei, potrebbe avvicinarsi alla scrittura. È in quella piccola frizione, nel cortocircuito con la realtà di una sensibilità disallineata – poco o molto che sia – che si crea la scintilla da cui inizia la poesia.

Riesce a pacificarti la poesia?

No, però mi aiuta a metterà fuoco le cose. Mi aiuta a non acquietare il tormento.

E perché hai scelto come forme espressiva la poesia? Ci sono mille altri modi, anche non solo artistici… uno potrebbe anche fare dello sport, che so… Perché hai scelto la poesia?

Ho iniziato a scrivere un po’ seriamente non prestissimo, avevo già vent’anni. Ho quasi del tutto saltato la fase adolescenziale delle poesie scritte di nascosto sotto i banchi di scuola e tenute per me.

La fase adolescenziale è tipica poetica…

Io avevo già un interesse per la letteratura a scuola grazie a bravi insegnanti. Soprattutto avevo e ho interesse per le parole. Mi interessa ciò che dicono, come sono fatte, come funzionano, che cosa si crea quando si mettono una di fianco all’altra, una sotto l’altra, in rapporto tra di loro. La letteratura è la sede dove la parola diventa una cosa differente, più profonda, vivida e sonora. Nella poesia ho trovato forse la massima esaltazione di questo aspetto, perché è un genere dove le parole sono – o dovrebbero essere – sceltissime, molto pesate in ogni loro aspetto. In poesia le parole pesano per ciò che dicono, per ciò che sono, per ciò che hanno significato nella tradizione poetica, per come suonano, per come sono disposte sul foglio, per come sono pronunciate ad alta voce. A un certo punto, mi è sembrato abbastanza naturale tentare la via della poesia perché mi sembrava proprio quello il laboratorio dove accadevano le cose che mi incantavano e mi stimolavano.

Già che parliamo di parole, faccio riferimento a una tua poesia senza titolo (il primo verso è “È un’alleanza fatta di pozzanghere”) in cui scrivi proprio di linguaggio e dici “questa lingua in dismissione” e poi “lingua enucleata/dall’equivoco e scarsa di portata”. Non ti chiedo naturalmente di chiarire il significato, però ti chiedo questo: c’è una lingua che ritieni più adatta alla poesia? Mi sembra da quello che ho letto, che hai un linguaggio, scegli un linguaggio, diciamo, piuttosto,

piuttosto alto, no? Quindi c’è già, mi pare, una scelta, una selezione di un certo tipo di linguaggio. È una scelta voluta?

Cerco un compromesso tra un registro che guarda verso l’alto – cercando di evitare però l’iperletterarietà – e un linguaggio più colloquiale e contemporaneo. Cerco di stare nel mezzo tra questi poli, di camminare sul confine, perché un linguaggio iperletterario mi taglia fuori dalla possibilità di arrivare a chi non è per forza lettore specialista o addetto ai lavori. Sono uno che vive nel 2024 e il mio linguaggio, quello che alla fine è più intimamente mio, è il linguaggio di un uomo del 2024, con innesti derivanti dalle mie letture ed esperienze culturali. Mi piace far collidere la lingua del quotidiano con registri più ricercati, mi interessa molto l’effetto che fa mettere questa specie di diesis rappresentato, ad esempio, da una ricerca lessicale minima o da una metafora articolata. Mi piace essere autore e spettatore della mia lingua, voglio che una mia poesia gratifichi anche me. Continuo a lavorare in questa direzione: quella zona grigia all’intersezione tra registri e toni è una delle cose che mi interessa di più nella scrittura poetica, e forse nella scrittura in generale.

Mi viene in mente molto Montale, leggendoti. Probabilmente ti ha influenzato.

Sicuramente è un autore che va attraversato, imprescindibile. Mi sembra che oggi la sua influenza non sia più così inevitabile e assoluta, e credo sia un fatto positivo perché si aprono molte strade espressive in più. Credo che Montale abbia agito in me, anche se poi ho letto tanti autori differenti ed è complesso per me individuare una linea di influenza preminente.

Tu sei un autore, diciamo, ancora giovane. Con tutto il rispetto… ipotizziamo che la zona pre-40 sia ancora giovane…

Proprio quest’anno ne faccio 40…

Va beh… gli autori che finora ho incontrato sono più verso i 60… quindi ti metto così nella fascia giovanile, per un pelo (scherzosamente). Ecco, mi pare che ci sia un’ondata adesso di rifiuto verso lo sperimentalismo degli anni Settanta. Tu che posizione hai rispetto agli autori del Gruppo ’63? Li hai letti? Li hai amati?

I neoavanguardisti non sono gli autori che ho letto di più – ho sviluppato un interesse maggiore per vicende poetiche differenti – però nel mio piccolo ho tentato di attraversarli e ho riconosciuto alcuni libri importanti. Mi piace Elio Pagliarani, i suoi poemi. Forse quello che mi interessa degli autori più inclini alla ricerca e allo sperimentalismo è il momento in cui il loro laboratorio sperimentale viene ricondotto all’interno di un linguaggio più consueto, portandosi dietro però quell’esperienza, quella grana nella scrittura. Forse è lì che li trovo più interessanti. La fase più fortemente sperimentale la capisco dal punto di vista teorico, ma la sento “di testa”. Mi manca qualcosa che trovo di più in autori come Vittorio Sereni, Giorgio Caproni, Giovanni Giudici e altri.

Ti sembrano dei giochi troppo cerebrali, quelli che fanno nella prima fase dello sperimentalismo?

Sì, ma d’altronde era una stagione così, ispirata dalla volontà di rifondare il linguaggio letterario e di rompere con gli schemi tradizionali. È chiaro che un’operazione programmatica come questa è un’operazione soprattutto intellettuale. Passati gli anni e le stagioni, credo che molti di quegli autori siano riusciti a trasporre un po’ di quella attitudine in una produzione letteraria più alla portata di lettori che non fossero anche raffinati teorici. A me piace molto, per esempio, l’Antonio Porta dell’ultima produzione e di Yellow. E anche Sanguineti, più o meno da Postkarten in poi, mi piace. Mi capita di fare dei laboratori a scuola dove parlo della poesia contemporanea e qualche testo di questa stagione di Sanguineti lo propongo sempre agli studenti.

Il problema è, già che parli di scuola, che si arriva sempre a studiare gli autori degli anni Cinquanta. Raramente si arriva oltre. Ed è quindi forse un discorso di tipo educativo per cui si conoscono poco gli autori più recenti. Di solito si arriva fino a Montale, Saba, Ungaretti, raramente oltre.

Io a Montale non c’ero neanche arrivato. L’ho letto da solo, come tutto ciò che è venuto dopo.

Tu che scuola hai fatto?

Il liceo linguistico, poi Lettere moderne.

Secondo te, la scuola che approccio ha con la poesia?

In questi ultimi anni ho svolto molti laboratori in aula, sia di lettura del testo che di scrittura, e mi sono potuto rendere conto dei problemi e delle opportunità di lavorare con la poesia nelle scuole. Ci sono insegnanti molto bravi, preparati, curiosi e creativi nell’insegnamento della letteratura, ma sono ancora pochi. Mi sembra che, mediamente, ci sia un approccio molto tecnico-descrittivo e protocollare alla poesia, con molta analisi della forma – la strofa, l’endecasillabo, lo schema e così via – e un lavoro sulla comprensione del testo che si sposta poco dalla parafrasi. Sono nozioni fondamentali che si devono affrontare, ma ci si ferma lì. La poesia diventa una specie di corpo sul tavolo anatomico da analizzare nelle sue parti, ma incapace di parlare. I ragazzi non sono abituati a commentare i testi. Non sanno esercitare sulle poesie la creatività che dimostrano di avere in tanti altri ambiti della vita, forse perché la poesia è davvero trattata come un reperto archeologico e come tale appare loro. In questo modo, un testo medievale e uno di dieci anni fa sono quasi la stessa cosa. In classe io cerco di spronarli a buttarsi e, dopo aver promesso che non metto né voti né giudizi e dopo averli stimolati insistentemente, escono osservazioni intelligenti, a volte piuttosto argute e spiazzanti.

La poesia è una grande occasione per esercitare spirito critico e creatività allo stesso tempo e per la grande maggioranza dei ragazzi la scuola è l’ultima occasione per entrarci in contatto. Sarebbe magnifico giocarsela al meglio. Però è vero pure che le ore a disposizione sono quelle che sono, per cui è difficile fare tutto.

Ma sai Marco, il problema, per me, è che trovo veramente difficile riuscire a spiegare cos’è la poesia (che di solito si insegna in Seconda nella parte più strettamente tecnica). Ora che sto facendo questo percorso, dialogando di poesia con chi la scrive, ecco, inizio un po’ a farmi un’idea. Ma è comunque un’idea molto variegata. E quindi difficile da spiegare. Mi pare che non ci sia una linea dominante o forse non l’ho colta; perché vedo che c’è un approccio molto vasto.

Hai ragione, gli approcci sono molto differenti. È normale e anche giusto che sia così, per me la poesia deve essere una piazza molto plurale. Mi rendo conto però che per chi non conosce il mondo della poesia contemporanea entrare non sia semplice. Si è abituati a un insegnamento della letteratura molto ordinato e organizzato, dove ogni secolo ha i suoi quattro-cinque autori e tutto procede con progressioni apparentemente logiche; poi si arriva all’oggi e si viene travolti da centinaia di voci e modi di intendere la poesia. Inutile iniziare a spiegare che il tempo farà le sue scelte, che i canoni del passato sono frutto di scremature progressive e sedimentazioni critiche, che oggi c’è l’alfabetizzazione di massa, Internet e così via: li hai già persi. È chiaro che allora ci si rifugia nell’idea di poesia aforistica e molto instagrammabile (perdonami il brutto neologismo, ma così ci capiamo) che alcuni autori propongono con successo. Si tratta di un rasoio di Occam che anche gli studenti che incontro applicano, oggi che – è la mia impressione – hanno meno senso dell’auctoritas di quanta ne avessi ancora io alla loro età, quando ritenevo certe cose importanti un po’ per fede, anche se non mi interessavano, perché così mi era stato insegnato. Loro invece mettono in discussione a priori. In classe vengo presentato come poeta e i ragazzi mi chiedono se sono famoso. Io rispondo di no e che nessun poeta di fatto lo è; questo per alcuni è più che sufficiente ad archiviare la pratica. “A cosa serve? È una perdita di tempo!”. Figurarsi a spiegare le complessità della poesia oggi. L’unica cosa che rimane è cercare di proporre testi che li colpiscano: se sentono parole che li riguardano, improvvisamente cambia tutto. La magia più antica del mondo funziona ancora.

Bene! Allora ti faccio l’ultima domanda, mettendomi un po’ nella parte dell’adolescente scettico. In effetti, l’arte in media rende economicamente poco. Ma, tra tutte le forme d’arte, di certo la poesia è quella che rende direi meno di tutte; se non proprio niente. Soprattutto nel nostro mondo iper-consumistico, la poesia è una scelta davvero particolare.

Sì, è vero. Però anche per questo la poesia – so che è retorico, ma non è detto che una cosa retorica sia falsa – è uno spazio molto libero. Se scrivi poesie, nessuno ti deve niente e, di solito, non ti corre dietro per avere i tuoi ultimi versi come in Passaggi di carriera, il formidabile racconto di Martin Amis in cui i poeti sono vere rockstar e gli sceneggiatori cinematografici pubblicano su minuscole riviste; allo stesso tempo, però, tu non devi niente a nessuno.

Un rischio che non si corre è di scrivere qualcosa che non si voglia scrivere o di doverlo rimaneggiare in base alle preferenze, vere o presunte, di un mercato. La poesia rimane davvero un laboratorio sperimentale permanente: produce sguardo, produce stile, produce idee. Questa è la cosa più entusiasmante. È chiaro che si deve provare questo piacere, sentire questo entusiasmo per la lingua. Se è così, forse si è più disposti ad accettare le dure regole del suo gioco.

Il gioco della torre… Ti è stata data la possibilità straordinaria di tornare indietro nel tempo e parlare di poesia con uno di questi poeti: Pascoli o D’Annunzio. Chi speri che sia e perché?

Il gioco si fa duro, perché il dualismo Pascoli-D’Annunzio in me attiva il dualismo poesia-vita (che partecipano l’una dell’altra, ma il cui punto di aggancio è il mistero di cui vado alla ricerca e che non sono sicuro di avere ancora trovato).

Con Pascoli, un autore che mi è molto caro, vorrei parlare di poesia. Gli chiederei come riesce ad essere sia il poeta domestico e sentimentale che è entrato nel canone scolastico, sia l’innovatore metrico e linguistico di certi poemetti (penso a quel capolavoro che, secondo me, è Italy). Gli chiederei come riesca a tenere insieme l’ispirazione feriale di Myricae e l’ispirazione altissima delle poesie latine. Vorrei che mi mostrasse i tre tavoli nello studio a Castelvecchio e gli offrirei un bicchiere di sangiovese in osteria – lui forse vorrebbe tutto il fiasco.

Però, alla fine, sceglierei un colloquio con D’Annunzio. Con lui, però, lo ammetto, vorrei parlare di vita. Al di là delle vicende avventurose e delle controversie, della gloria e dei gossip, vorrei sapere come pensa e sente un uomo della sua epoca, un animale a sangue caldo al contrario nostro, animali a sangue freddo e dalle passioni soffocate. Vorrei arrivare a intuire, con i miei pochi mezzi, come ci si sente nei panni di un uomo di un’epoca così lontana da noi e così più accesa nelle passioni. Sono pronto a scommettere che di poesia si arriverebbe a parlare di conseguenza.

(Senza titolo)

Risponde “7 giorni” Google, scritto in cifra,

se digito “durata vita zanzara”

che neppure chiedendo il massimo a vista, ferocia, riflessi

sono riuscito a schiacciare.

Vuol dire che al mio ritorno non scenderà più in picchiata

notturna sulla Pearl Harbour del mio orecchio:

sic transit gloria mundi, da sicaria del sonno

a pelucco confuso nella polvere.

Chiudo con la chiave emettendo una sentenza

e ci penso tutto il viaggio

– buio, stenti, consunzione? – a come avverrà il decesso.

Se invece vivesse le ore

migliori mai vissute in stanze che si animano in mia assenza?

Eccola esplorare angoli che mai spolvero

poi dare una festa, usare casa come un privé

divertirsi molto più di me.