Guido Caserza (Genova 1960) è autore e critico letterario. Tra le sue opere ricordiamo: In un cielo d’amore, Primo romanzo morto, I 20 di Auschwitz (prosa); Allegoriche, Malebolge, Resto due, Masoniti (poesia), Eravamo i Thumberg, Tebe 2099, Canto dei morti sul lavoro.

La sua fessura comunica con l’aldilà, pensava tra sé e sé Spirulino Piggy, mentre Girella gli si offriva:

“Prendimi, dai!”

Attraverso il suo buco si possono vedere i morti che volano come lenzuola.

“Mentre fai l’amore con me pensi a queste porcate?” gli chiese Girella, che aveva intuito i suoi pensieri.

“È metafisica.”

“Hai tanto da girarci intorno. Sei proprio uno stronzo!” gli disse Girella e, offrendoglisi di schiena, gli fece vedere, attraverso l’altro varco, cose dell’altro mondo.

Da Fiabe a serramanico (d’if, 2007)

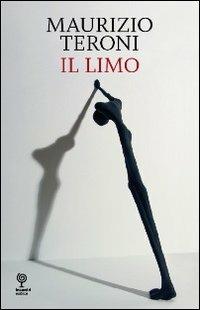

Teroni: Quando leggo ciò che scrivi, ci sono tre parole chiave che mi vengono in mente. Non per darne una interpretazione, sono evocazioni che ho: pazzia, inferno, morte.

Secondo te, tra queste parole c’è un nesso?

Caserza: Credo che un nesso fra le parole, e in generale fra le cose, sia sempre arbitrario. Accettato comunque il principio dell’arbitrio come espressione della tendenza della nostra mente a cercare delle connessioni, quando esse vengono individuate è buona norma inquadrarle in una cornice sintattica per renderle comprensibili a sé stessi e agli altri. Fatta questa breve premessa, potrei risponderti in prima battuta che le parole pazzia, inferno e morte possono essere intese come sinonimi, e se vi è un nesso che le lega questo va individuato nella vita, intesa sia come categoria concettuale che, naturalmente, come espressione biologica dell’essere al mondo, ma anche come cornice sintattica delle tre parole. Oserei anzi dire che la vita è la sintassi narrativa di pazzia, inferno e morte, nel senso che l’essere al mondo – accompagnato in ciascuno di noi dalla consapevolezza che si muore – non è altro che il racconto del nostro essere per la morte. E credo che non vi sia nulla di più doloroso e imbarazzante che vivere sapendo di morire: tale consapevolezza, mentre ci distingue dagli altri animali, fa della nostra vita un inferno, e del nostro inferno una forma di pazzia; infine, fa della vita stessa un modo di declinare la morte. Ed ora, dopo questa spietata e cupa visione del mondo, se ti dico che amo la vita, potrai motivatamente darmi del pazzo.

Teroni: Benissimo! Adesso io proverò, con te, a districare questa matassa. Voglio prendere le tre parole una ad una e vedere dove ci portano. Se non ricordo male, nell’Amleto di Shakespeare, un personaggio, dice: “C’è della logica nella sua pazzia!”

Secondo te, si può dire che la pazzia sia una forma di logica? Oppure pensi che siano l’esatto contrario?

Caserza: “Though this be madness yet there is method in it”. Sì, nell’Amleto, Atto II, scena II, e starei alla traduzione letterale: metodo, non logica. E in effetti il folle applica un metodo, che è quello immaginifico e sommamente poetico della paranoia, ovvero estende a tutta l’umanità la conoscenza, peraltro presunta, che ha di una esigua parte di essa. Questo è, per l’appunto, il metodo del paranoico; che, se si vuole, è anche un metodo allegorico: applicare a un frammento un significato estensivo, che copre una più ampia porzione di referenti, significa sostanzialmente ignorare la totalità del reale; ma può anche significare manipolarla. E questo è ciò che fa il poeta (in generale lo scrittore creativo): una metodica alterazione dei significanti e dei referenti per il proprio diletto, ovvero per i propri fini. Direi dunque che c’è una stretta connessione tra paranoia, scrittura, metodo e ideologia. Poi, si può sconfinare nella totale autoreferenzialità, l’esito estremo del narcisismo, ed è ciò che si è soliti stigmatizzare con il nome di follia. Qui, d’altronde, si apre la difficile questione del confine tra arte e follia, ossia, dove finisce l’una e dove incomincia l’altra (il pensiero non può non andare a Van Gogh): per sbrigarla con una formula, direi che la follia non ha il sopravvento sull’arte quando il soggetto riesce a organizzare in una “figura” (in senso figurativo, ma anche in senso retorico) le proprie paranoie. Quando questo avviene, ciò significa che l’arte è la logica e compiuta espressione di una mente folle.

Teroni: Da ciò che dici si potrebbero prendere mille direzioni, ma voglio attenermi alla tre iniziali. Ora voglio provare a sondare il concetto di “inferno”.

Quando si parla di “inferno” la mente balza immediatamente a Dante. Dante però si riferisce a un “al di là”, l’inferno come pena eterna. Invece, da quanto dicevamo, l’inferno è “qua”, la sofferenza è “ora”. Insomma, l’inferno è per noi, oggi, qualcosa più di psicologico che metafisico. E a me pare che ciò che scrivi rispecchi questo. Mi sembra che ogni tua parola trasudi agonia e, anche quando si ride, si ride sgomenti.

Apro a caso un tuo libro e cito un pezzo: “Pio prendeva rassicurante la mano della Giovanna ed egli infilava la mano in enormi cosce gelatinose”. Presa a caso, giuro! Non vorrei esagerare, ma direi che tutte le tue figure siano figure infernali.

Caserza: Se mi è permesso un riferimento alla mia ultima raccolta di poesie, Masoniti, potrei dire che lì l’inferno è puramente psicologico; e d’altronde non potrebbe essere diversamente, tramontata ormai da tempo la metafisica dell’aldilà. L’inferno è però per me anche qualcosa d’altro: un sovvertimento delle gerarchie consolidate; se vuoi, un sovvertimento del benpensantismo. In Masoniti, per esempio, la casa – che solitamente viene intesa come il luogo del proprio appagamento, o dell’edificazione di una famiglia, ecc. – si trasforma nel luogo di una sofferenza che il linguaggio fatica a esprimere: il luogo per eccellenza della solitudine. Questo è naturalmente un rovesciamento topico, ed è un rovesciamento assolutamente comico. Comico è l’inferno (lo era anche, in molti passaggi, quello di Dante: ma per altri motivi), e comica è la follia, e lo sono nel senso bergsoniano di ribaltamento delle prospettive. Aggiungerei che l’utilità di inferno e follia stanno nell’arricchimento semantico delle parole. Pensiamo alla famosa sentenza di Paolo di Tarso: «La lettera uccide, lo spirito dà vita» e riformuliamola in questo modo: la lettera uccide, l’inferno dà vita. Non a caso, a un individuo capace di battute mordaci o di osservazioni sagaci e spiazzanti si dice: Ma sei diabolico! Insomma, voglio dire che là dove le gerarchie consolidate del sapere (di qualsiasi tipo di sapere: da quello della fisica a quello della religione) si fondono sulla lettera del dogma, la visione del folle le arricchisce con una ridda infernale di significazioni. Per questo nei miei testi trovi spesso immagini grottesche: non sono altro che l’espressione di una visione comica del mondo. D’altronde, da un individuo che ha una concezione assolutamente cupa della vita (null’altro che disfacimento votato alla morte), ma la ama infantilmente, non possono che scaturire immagini grottesche. Il comico, come diceva Eugenio Serbeni, è un angelo con testa e zoccoli di capro.

Teroni: Dici che è tramontata la metafisica dell’aldilà, eppure mi pare che la religione e la paura dell’inferno abbiano ancora una grande forza persuasiva. C’è gente che muore per la promessa dell’aldilà. E, tutto sommato, nell’inferno puramente psicologico ci crede una ristretta cerchia di persone. Anzi, sai cosa penso? Penso che davvero pochi scivolino nella morte senza paure… La morte fa paura perché non sappiamo cosa sia. O no?

Caserza: Dicendo che è tramontata la metafisica dell’aldilà mi riferivo al mondo occidentale, poiché è quello in cui viviamo. Infatti, se per metafisica dell’aldilà intendiamo un pensiero strutturato ed egemonico nella società (come poteva essere, che so, quello del Cinquecento e del Seicento dopo la Controriforma), capace di condizionare i costumi, di indirizzare l’arte e persino il pensiero, ecco, mi pare inconfutabile che essa sia realmente poca cosa. Per il resto, non credo che la paura dell’inferno abbia una forza persuasiva e credo, al contrario, che l’inferno psicologico sia piuttosto diffuso. Quanto alla paura della morte, certo che è presentissima, sebbene facilmente rimossa nel vivere quotidiano. Nasciamo, e da quel momento ogni giorno aggiungiamo una pietra al selciato che ci conduce inesorabilmente alla definitiva uscita di scena: siamo programmati per la morte, la vita è una catastrofe irrimediabile; d’altra parte vita e morte sono intimamente intrecciate e, come avevano ben compreso i Barocchi, siamo terribilmente e grottescamente ossimorici. Aggiungerei che il Barocco è l’espressione più compiuta e comica della follia.

Detto questo, evaporate (mi verrebbe da dire purtroppo) le forme rituali di addomesticamento della morte, ciascuno oggi ne esorcizza il terrore a suo modo: per elencarne due, darsi intanto, e per quanto possibile, ai godimenti materiali, o alla nullificante quiescenza buddista. Io sono per la prima via, sebbene sia ineluttabilmente, e comicamente, destinata alla sconfitta.